Por Mg. Lic. Patricia Gabriela Salinas

“Cuando construimos y tratamos a las personas como un conjunto de riesgos, nos arriesgamos a desconocer sus fortalezas, su potencial y fundamentalmente, a ignorar su humanidad” (Mc Neill, 2017).

La subjetividad que aloja las competencias laborales y educativas.

Se sabe que el trabajo y la educación en contexto de encierro son dos pilares fundamentales cuando se piensa en prácticas de inclusión social. Sin embargo, es necesario detenerse a reflexionar sobre la importancia del desarrollo de competencias socioemocionales que fortalezcan la subjetividad y alojen el sostenimiento de las competencias laborales y educativas. Más aun teniendo en cuenta que en su gran mayoría, las personas que son captadas por el sistema penal presentan trayectorias vitales que han ido configurando una subjetividad sufriente y poco fortalecida que ha condicionado la toma de decisiones ante los diferentes conflictos que se van presentando a lo largo de la vida.

Se puede proveer herramientas y recursos personales e interpersonales orientados a lo laboral y educativo, ya sea para desempeñar un trabajo, oficio, profesión. Sin embargo, paralelamente, se impone la necesidad del fortalecimiento de la persona en competencias y habilidades para la vida y que le permitan atenuar los efectos de subjetivantes del contexto de encierro. El retorno al medio libre, ya sea de modo atenuado o a través de un egreso anticipado, suele ser una de las etapas más complejas para la persona. Se presentan diferentes

situaciones que requieren la puesta en acción de la capacidad de tolerancia a la frustración, gestión de emociones y un posicionamiento en un rol activo en la construcción de su proyecto vital.

Las intervenciones profesionales deben estar orientadas al fortalecimiento del concepto de sí mismo/a en su dignidad inherente a su ser como persona, tal como lo establecen las Reglas Mandela (2015) entre sus principios fundamentales.

La confianza en sí mismo/a y en sus capacidades permite el desarrollo de su creatividad para generar alternativas como la autogestión y el cooperativismo, ante la fuerte reacción social estigmatizante, excluyente y punitiva que limita la inclusión e inserción laboral.

Asimismo el registro y gestión de emociones y la posibilidad de repensarse como sujeto y actor social en una comunidad. Herramientas de comunicación, resolución y gestión asertiva de conflictos y la capacidad de resiliencia que propicia el sobreponerse y hacer frente a las situaciones adversas de la vida.

La modalidad grupal: una metodología orientada a la humanización de la cárcel.

Desde el paradigma de las nuevas criminologías el delito es considerado a partir de una mirada integral como el resultado de una combinación de factores personales (fragilidad social, psicológica y penal) como socio-político-estructurales (selectividad del control social penal, factores estructurales criminógenos). Es sesgado pensar el fenómeno delictivo sin tener en cuenta que responde también, entre otras:

- al grado de integración, vulnerabilidad, marginalidad y/o exclusión en la inserción laboral y en los soportes relacionales (Castel).

- historias de vida expuestas a situaciones de vulnerabilidad psicosocial, y en otros varios casos, vulnerabilidad sociopenal. La insatisfacción de necesidades básicas es generadora de múltiples estados afectivos negativos, entre ellos sentimientos de frustración, desestabilización emocional y reacciones comportamentales agresivas e impulsivas.

- causas estructurales de la violencia, entre ellas exclusión del sistema económico.

- procesos de discriminación, estigmatización social y criminalización.

- insuficientes políticas penitenciarias y sociales por parte del Estado.

- precarias condiciones materiales de habitabilidad de las cárceles. Así como también el exceso de punitivismo (reflejado incluso en las modificatorias más actuales de la legislación vigente) en lugar de medidas alternativas de pena y prácticas restaurativas.

La población carcelaria en la institución penitenciaria de la provincia de San Juan está conformada en su gran mayoría por sujetos que provienen de:

- Colectivos sociales desfavorecidos: Socio-cultural y económicamente.

- Familias y otras redes sociales atravesadas por circuitos de daño: Con escaso acceso a salud, educación y trabajo digno.

- Vulnerabilidad psicosocial y sociopenal, realizando en múltiples casos, el paso de víctima a victimario.

- Expulsión temprana de la familia, de la escuela, de la comunidad, colocándolo en situación de riesgo social, y deambulación callejera.

- De institucionalizaciones tempranas, de conflictos con la ley penal, de aprendizaje de modelos y estilos de comunicación caracterizados por la violencia personal e institucional que lo han configurado en un sujeto condicionado para su realización personal y para el ejercicio pleno de sus derechos.

- Limitadas oportunidades de soportes relacionales nutricios y laborales estables. Presentándose en otros casos, ausencia de éstos soportes generando marginalidad y exclusión.

Se manifiesta la importancia de diseñar y planificar intervenciones que contemplen al sujeto como un ser social, histórico, holístico en sus diferentes dimensiones física, mental, emocional, social, valórica, espiritual. Un sujeto que proviene de un contexto determinado, con una historia personal, familiar y vincular y que se encuentra en situación de encierro. Por lo que, dos criterios fundamentales a tener en cuenta cuando se piensa en el diseño de los espacios grupales, son:

- La vulnerabilidad psicosocial y, en ciertos casos, la vulnerabilidad sociopenal a las que han estado expuesto a lo largo de su historia de vida.

- El proceso de prisionalización que atraviesan durante su permanencia en el contexto de encierro y que está relacionado además con las condiciones de detención[1].

Guillermo Schefer[1] en su artículo sobre tratamiento penitenciario opina que “El tratamiento debe apuntar a fortalecer los aspectos sanos, ayudar, colaborar, sostener a la persona en su proceso de reinserción a la sociedad, no buscando que el sujeto logre adaptarse al funcionamiento carcelario y sus modalidades; tendiendo a evitar el deterioro psicológico y social producto de la incorporación de las pautas socioculturales propias del medio carcelario, esto es, la prisionalización…”

El entramado grupal: un tejido que aloja a la persona en su singularidad.

“Lo grupal: un espacio óptimo para abordar cuestiones intrapsíquicas, intersubjetivas y transubjetivas (Berenstein, 2004) ya que la interacción y la trama que se construye en él permite enlazar aspectos históricos, presentes y futuros, evitando reducir al participante a la conducta imputada (Scarpinelli, 2013).”

El área talleres dentro del Organismo Técnico Criminológico en el Servicio Penitenciario (S.P.P.) de San Juan es un área que se crea desde octubre del año 2021. Si bien antes se ofrecían actividades grupales de modo aislado y esporádico, en el corriente año tuvo un crecimiento considerable como modalidad de intervención. Por lo que se avanzó en su sistematización, metodología y objetivos específicos orientados al fortalecimiento de la persona privada de libertad en competencias y habilidades socioemocionales. Esto tiene como finalidad:

- reducir el grado de vulnerabilidad psicosocial y sociopenal de la persona que se encuentra privada de libertad ambulatoria.

- atenuar los efectos desubjetivantes del contexto de encierro.

- facilitar el afianzamiento y desarrollo de competencias y habilidades para el medio libre.

El avance en la modalidad de abordaje grupal y sociocomunitario ha posibilitado además “abrir las puertas de la cárcel”, “derribar muros”, articulando y gestionando acciones con personas, agentes y organismos externos a la institución carcelaria. A su vez, ha fortalecido las acciones interdisciplinarias entre las áreas intramuros: trabajo, educación, salud, seguridad (personal de contacto y traslado).

El entramado que implica el espacio grupal aloja a la persona en su singularidad, pero este proceso se lleva a cabo en colectividad.

De este modo, las intervenciones grupales:

- Ofrecen a la persona privada de libertad ambulatoria un espacio de adquisición y desarrollo de recursos y herramientas que de modo más efectivo y realista, le posibilita reposicionarse en un rol protagónico en su proceso de inclusión social.

- Genera un mayor aprovechamiento de los escasos recursos profesionales en proporción a la población penal. De este modo, se acompaña a una mayor cantidad de personas utilizando menor cantidad de profesionales.

- La mirada no está centrada en el delito sino que se bordea el comportamiento delictivo, fortaleciendo otras áreas de la personalidad para que pueda sostener un proceso de reinserción social. De este modo se evitan prácticas instituidas que hoy son cuestionadas en relación a la obligatoriedad de que la persona se implique o subjetive el acto delictivo (reconocimiento del delito) y la imposición de respuestas afectivas determinadas en relación a ello[1].

- Estos espacios facilitan la construcción de la demanda subjetiva y el que la persona pueda implicarse en su propio proceso de crecimiento personal y de responsabilidad. Esto es, que pueda “responder” y enfrentar asertivamente las exigencias de su cotidianeidad.

- Posibilita la construcción de una demanda subjetiva más genuina que surge de la persona y no de la imposición de un requerimiento judicial. Consolidando la idea que el posicionamiento subjetivo ante el delito no es la meta sino un punto de llegada, al que la persona llegará si quiere y si puede, ya que los procesos subjetivos no suelen coincidir con los tiempos cronológicos jurídicos que enmarcan el plazo de un “tratamiento penitenciario”. Todo esto, previo consentimiento informado, no perdiendo de vista que el proceso subjetivo le pertenece y es de la persona. Por esto, se considera que el art. 13 bis expuesto en la modificatoria última de la Ley de ejecución de la pena, inc. d) constituye una premisa tan alejada a los reales procesos de la subjetividad humana, al expresar que el evaluador debe consignar las “modificaciones de la personalidad a lograr en el condenado/a”.

- Permite la acción conjunta e interdisciplinaria con otras áreas que conforman el tratamiento penitenciario como lo son: educación y trabajo, así como personas, agentes y organismos externos. Institucionalmente permite reubicar a las áreas de trabajo y educación como los pilares centrales, aunque acompañadas del fortalecimiento de su subjetividad, como se ha expuesto en párrafos anteriores.

- Las intervenciones psicológicas no se limitan a una evaluación criminológica; esta última no es lo central, sino una mirada centrada en la persona y en su fortalecimiento.

- Posibilita el desarrollo de talleres con temáticas o ejes específicos conforme las demandas, necesidades e intereses de la persona y el

grupo en contexto de encierro, tales como: - Talleres de fortalecimiento para mujeres.

- Talleres sobre violencia de género.

- Talleres sobre consumo problemático de sustancias.

- Talleres sobre nuevas masculinidades.

- Talleres para ofensores sexuales.

- Talleres para personas con conductas autolesivas y riesgo suicida.

- Talleres de salud sexual y reproductiva con perspectiva de género.

- Talleres de bienestar, prácticas de cuidado y vida comunitaria.

- Talleres para personas con penas de corta duración.

- Talleres para personas retrotraídas sin causa.

- Talleres de acompañamiento de las personas que se encuentra en el régimen de salidas transitorias o en el tiempo de pre-egreso.

- Talleres sobre derechos humanos, entre otros.

Beneficios del abordaje y metodología grupal.

“Estamos convencidos que la paz social se construye promoviendo la convivencia y la integración, y que el odio o el rencor solo profundizan la violencia».

Mario Alberto Juliano

Las competencias socioemocionales son aquellas que incluyen el desarrollo de procesos cognitivos o mentales, la conciencia y gestión emocional de relacionamiento con otro/as y de proyección a la sociedad.

Entre las herramientas socioemocionales de crecimiento y revisión subjetiva que promueve el trabajo en colectividad, se encuentran:

- Actividades de relajación, respiración y meditación.

- Favorece la expresión y registro emocional-corporal en un contexto grupal.

- Revisión de la historia personal (actividad longitudinal al proceso).

- Brinda herramientas para la revisión de sí mismo/a así como para el diseño de un proyecto de vida.

- Mejora las relaciones para una mejor convivencia y atenúa los efectos desubjetivantes del contexto de encierro.

- Son espacios creativos, de desarrollo de habilidades sociales y de experiencias de comunidad.

- Fortalece el sentimiento de pertenencia y aceptación por parte de lo/as otro/as.

- Reduce la medicalización del encierro, ya que posibilita hablar de aquello que aqueja al sujeto con alguien que escuche.

- Fomenta el trabajo en equipo y actitudes de colaboración.

- Posibilita un espacio que habilita consentir y disentir, potenciando el respeto por el otro/a como diferente a uno mismo/a.

- Desarrolla el fortalecimiento en habilidades y competencias socioemocionales: autoconfianza, autoestima, tolerancia a la frustración, afrontamiento de situaciones estresantes, identificación y gestión de las emociones, asertividad y autoafirmación, habilidades de comunicación, resolución de conflictos,habilidades no verbales o de contacto (contacto visual, postura, distancia física, contacto físico).

- Elaboración de duelos, vivencias de abandono, pérdida, rechazo, injusticia, entre otras.

- Visión de futuro. Proyecto de vida.

- Efectos desubjetivantes de la prisionalización.

La modalidad grupal como instituyente y su impacto en la institución, lo instituido.

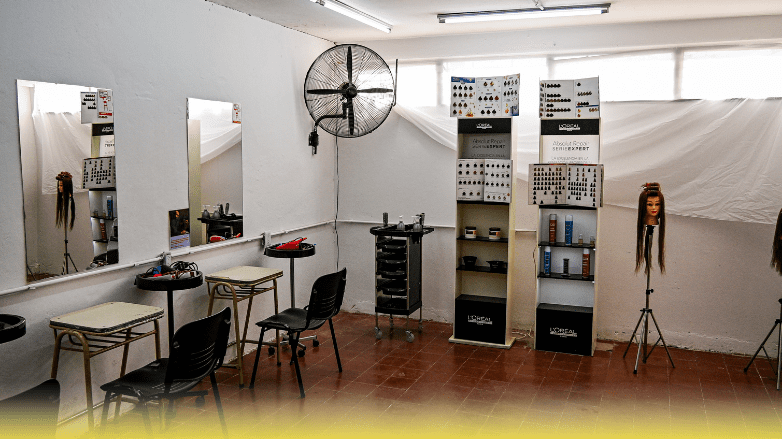

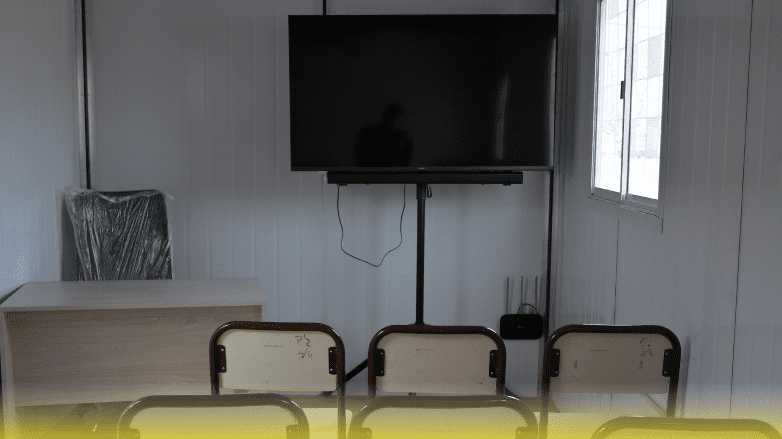

En la institución carcelaria de San Juan, la modalidad de talleres grupales inicialmente estuvo asociada a actividades laborales y educativas. Los talleres de fortalecimiento en competencias socioemocionales iban creciendo en cantidad, cada vez se solicitaba el traslado de mayores grupos de personas privadas de libertad. Ante esta situación se imponía lo instituido sobre lo instituyente, el temor al cambio sobre lo que promovía un nuevo paradigma.

Lo instituido se manifestaba en resistencias justificadas en la insuficiente cantidad de personal para custodia y traslado, escasas movilidades que debían priorizar lo urgente, la falta de lugares, de mobiliario básico necesario. El temor ante lo desconocido sostenido en juicios infundados… ¿qué sentido tenía que se reunieran en un espacio donde el valor que circulaba era la palabra en colectividad?, porque son espacios habilitadores de palabra y escucha, donde se puede consentir y discentir sin temores, donde expresan su vivencia a la vez que se construye una dinámica fenomenológicamente transformadora. Espacios donde circula la libertad, donde se facilita el registro y contacto con el cuerpo… cuerpos que bastante disciplinados y rigidizados están en una institución donde poco lugar queda para la libre expansión.

La cárcel es un lugar donde se entrecruzan tres discursos: el institucional, el jurídico y el profesional[1], a veces se logran puntos de encuentro y muchas otras veces no. Lo cierto es que la cárcel aloja a personas con subjetividades heridas y dañadas. Varias de ellas están allí porque otras instituciones anteriores que debían contener fallaron. El fenómeno delictivo es complejo y no depende solo del psiquismo de la persona como tampoco solo es el resultado de la dinámica de su grupo familiar próximo.

A partir de la observación, coordinación de grupos y el entramado que se teje en él, se refleja en la subjetividad de los talleristas indicios de procesos de restauración, reparación, resignificación y fortalecimiento de subjetividad. En estos espacios van fluyendo “ceremonias mínimas”.

Al decir de Minniccelli las “ceremonias mínimas”, las cuales no se definen ni por el tamaño ni por la envergadura de un acto; al contrario, se trata de otorgarles a los pequeños actos el carácter de grandes acciones que se van enlazando entre sí, gestando nuevas redes discursivas y fácticas. Las ceremonias mínimas son resignificadoras y productoras de subjetividad”. A su vez no ha sido y no está siendo tarea fácil su implementación en la unidad carcelaria, sobre todo si se piensa en la insuficiente cantidad de personal que se requiere para el traslado de las personas privadas de libertad. Paralelamente se presenta la necesidad de llevar a cabo encuentros de sensibilización sobre esta metodología, especialmente con el área de seguridad, ya que es un trabajo en equipo. Se necesita que el/la agente penitenciario/a se acerque a un posicionamiento de operador que acompañe para que estos procesos puedan llevarse a cabo. Que su rol no se limite a ser guarda y custodia, ya que es un actor importante y necesario en los procesos descriptos anteriormente, colaborando desde la motivación hasta con la pedagogía del buen trato y buenas prácticas basados en los derechos humanos que amparan a las personas en contexto de encierro. El desafío es tomar conciencia y comprender los alcances y beneficios de esta modalidad en el privado/a de libertad y que, además, tiene efecto favorable en todo el sistema penitenciario. En ese camino estamos…

Bibliografía:

- Boletín Público Normativo Año 28 N° 735 “guía para la confección de historias criminológicas” y “criterios de actuación específicos para los consejos correccionales para condenados/as”. Buenos Aires, 15 de abril de 2021. Servicio Penitenciario Federal. pág. 7.

- JASINER, Graciela. (2020). La Trama de los Grupos. Dispositivos orientados al Sujeto. Lugar Editorial. Segunda Edición.

- Ley de Ejecución de la pena privativa de la pena privativa de la libertad. 1996. Mod. 27375. 2017.

- MINNICELLI, Mercedes. (2013). Ceremonias Mínimas. Una apuesta a la educación en la era del consumo. Homo Sapiens Ediciones.

- Oficio de Juzgado de Ejecución Penal de San Juan de fecha 27 de marzo de 2013.

- ONU: Asamblea General, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela): Resolución aprobada por la Asamblea General, 8 Enero 2016.

- SALINAS, Patricia Gabriela (2017). Documento de Cátedra: “Proceso de Prisionalización en personas privadas de libertad. Efectos desubjetivantes del contexto de encierro”. Fuente: Salinas, Patricia (2015). Tesis de maestría: “El proceso de prisionalización en personas privadas de libertad de condición condenados primarios”. Mendoza: Universidad del Aconcagua.

- SALINAS, Patricia Gabriela. Mg. (2018). El discurso psicológico en el ámbito penitenciario: trascendiendo el discurso jurídico e institucional. Documento de cátedra. Universidad Católica de Cuyo.

- www.revistacpckennedy.edu.ar citado en Resolutorio de Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, 2015.

[2] SALINAS, Patricia. Mg. (2018). El discurso psicológico en el ámbito penitenciario: trascendiendo el discurso jurídico e institucional. Documento de cátedra. Universidad Católica de Cuyo.

[4] Boletín Público Normativo Año 28 N° 735 “guía para la confección de historias criminológicas” y “criterios de actuación específicos para los consejos correccionales para condenados/as”. Buenos Aires, 15 de abril de 2021. Servicio Penitenciario Federal. pág. 7.

[3] www.revistacpckennedy.edu.ar citado en Resolutorio de Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, 2015.

[5] SALINAS, Patricia Gabriela (2017). Documento de Cátedra: “Proceso de Prisionalización en personas privadas de libertad. Efectos desubjetivantes del contexto de encierro”. Fuente: Salinas, Patricia (2015). Tesis de maestría: “El proceso de prisionalización en personas privadas de libertad de condición condenados primarios”. Mendoza: Universidad del Aconcagua.